Caves de

la Chartreuse à Voiron (38)

- Les liqueurs Chartreuse tiennent leur nom de l'Ordre des

chartreux, qui tire le sien d'un lieu où Bruno et ses

six compagnons décidèrent de s'installer en 1084 : le

"désert" de Chartreuse. Ils érigent un

monastère dans ces montagnes pour y vivre en prières et

contemplation. Autosuffisants, ils trouvent des moyens de

subsistance dans leur environnement proche : élevage,

pêche, exploitation des forêts, maîtres de forges. D'autres

monastères suivant la même règle voient le jour en

Europe. Saint Louis demande aux moines de fonder un

monastère à Vauvert, en lisière de la capitale. La

"Chartreuse de Paris" est entourée de jardins

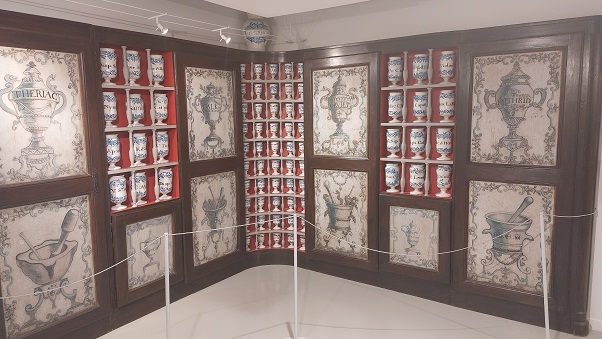

et de pépinières qui favorisent l'intérêt des moines

pour l'art de la pharmacopée. Ils rencontrent le

médecin et théologien Arnaud de Villeneuve et son

élève Raimond Lulle qui sont célèbres pour leurs

études sur les plantes médecinales. Les moines mettent

alors au point plusieurs élixirs de jouvence, appelés

eaux-de-vie, qui sont utilisés pour leurs vertus

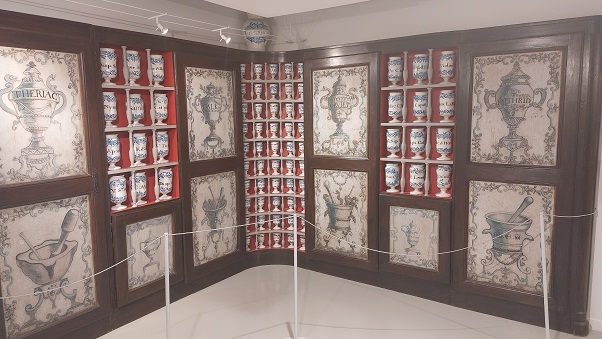

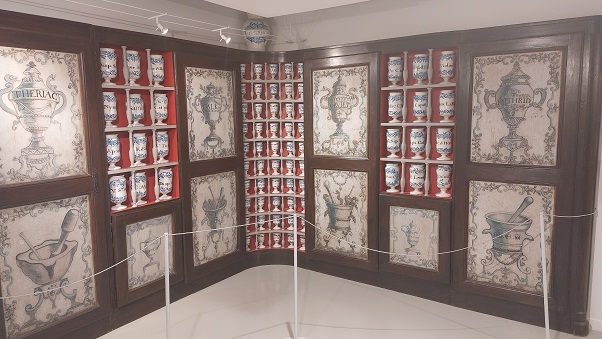

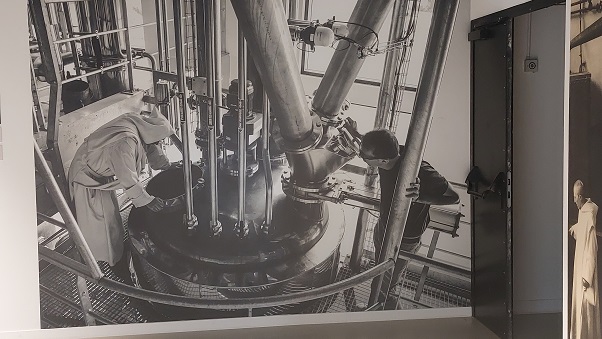

thérapeutiques. En 1616, une apothicairerie est

construite à Vauvert mais les moines n'arrivent pas à

trouver l'équilibre parfait pour leur élixir. En 1737,

le manuscrit sur lequel figure la recette de l'élixir

est transféré à la Grande Chartreuse. Frère Bruno et

frère André vont alors développer une nouvelle formule.

A leur mort, frère Jérôme Maubec parvient, en 1755, au

résultat final avec un remède à 71°. Frère Antoine

Dupuy améliore la formule et le produit obtenu n'est

plus rouge mais un peu verdâtre. En 1764, le procédé

et ses sept opérations successives font l'objet d'un

nouveau manuscrit "Composition de l'Elixir de

Chartreuse". A la fin du XVIIIème siècle, l'élixir

est proposé sur les marché de Grenoble et de Chambéry

et chez quelques dépositaires locaux. La Révolution

française de 1789 sonne le glas de la production. En

1792, les moines sont chassés de la Grande Chartreuse et

de tous les sites qu'ils occupent en France. Le manuscrit

passe de main en main. En 1800, Pierre Liotard, ancien

pharmacien de la Chartreuse, le récupère et le garde

précieusement jusqu'en 1835. En 1816, par ordonnance

royale de Louis XVIII, les chartreux sont autorisés à

regagner leur monastère dévasté. Les moines s'emploient

à produire de nouveau l'élixir. A partir de 1825, un

nouvel "Elixir de table ou de santé" est

développé. Cette nouvelle liqueur de 60° a des vertus

médecinales qui aident à lutter contre l'épidémie de

choléra qui frappe la France et l'Europe en 1832. En

1835, les moines récupèrent leur manuscrit contre 3 000

francs auprès de la veuve de Pierre Liotard. En 1838,

une liqueur de Mélisse est mise au point. Elle est de

couleur blanche. Parallèlement, un autre assemblage plus

doux et à la couleur jaune pâle voit le jour. En 1840,

on distingue désormais la Chartreuse Jaune et la

Chartreuse Verte. Leurs ventes deviennent le revenu

principal du monastère. La renommée des liqueurs

grandit rapidement à tel point que les contrefaçons se

multiplient obligeant les moines à conditionner leur

liqueur dans des bouteilles spéciales avec étiquettes

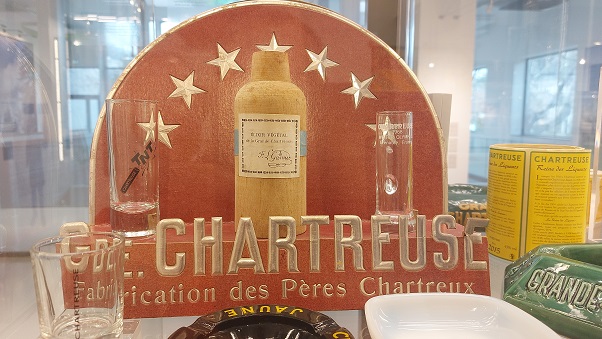

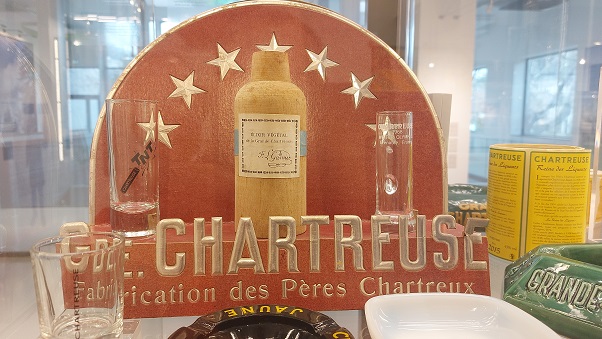

et cachets. En novembre 1852, la marque est déposée. En

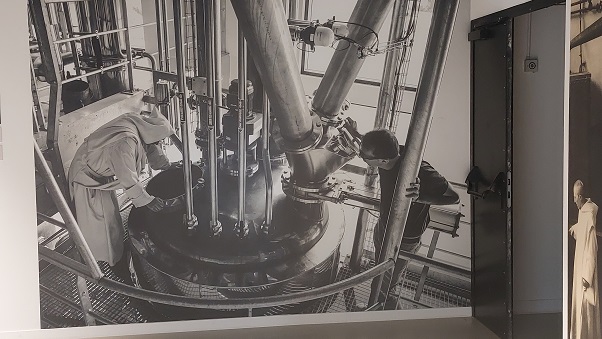

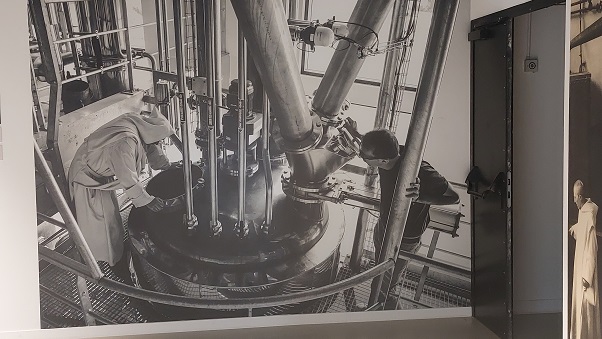

1864, la distillerie est transférée à Saint-Laurent-du-Pont

et un lieu d'entrepôt et d'expédition est installlé à

Voiron. En 1902, en raison d'une politique peu favorable

aux ordres monastiques, la production est transférée à

Tarragone en Espagne. Le liquoriste Cursenier récupère

les droits sur la marque et crée la Compagnie Fermière

de la Grande Chartreuse mais la "Liqueur fabriquée

à Tarragone par les Pères Chartreux" est

inimitable. En 1921, les Pères Chartreux ouvrent une

nouvelle distillerie à Marseille ce qui leur permet de

relancer leurs ventes en France. La Compagnie Fermière

fait faillite en 1929. La Compagnie Française de la

Grande Chartreuse, gérée par les moines, récupère sa

marque. Après quatre années de travaux, la production

reprend à Saint-Laurent-du-Pont mais, en 1935, un

glissement de terrain emporte les installations. La

production reprend quelques mois plus tard à Voiron. En

espagne, la guerre civile et le bombardement de la

distillerie en 1938 mettent en difficulté l'activité de

Tarragone. La Seconde Guerre mondiale est une période

difficile et il faut attendre la Libération en 1945 pour

que les ventes reprennent. A partir de 1950, les

chartreux font évoluer l'image de leurs liqueurs et,

grâce à une forte dynamique publicitaire, renouent avec

la croissance. En 1966, les caves de Voiron sont

agrandies pour faire face à la demande. Elles mesurent

164 mètres de long et on se presse pour visiter "la

plus longue cave à liqueurs du monde". Au début

des années 1980, les liqueurs de la Chartreuse

démodées subissent une crise majeure. Les ventes de

Chartreuse Verte s'effondrent. Il faudra deux décennies

aux chartreux pour relever la marque. Les site de

Tarragone est fermé en 1989. En août 2018, la

distillerie d'Aiguenoire est inaugurée au coeur du

massif de la Chartreuse. En 2022, le site des caves de la

Chartreuse à Voiron devient le lieu de culture et d'histoire

de la Chartreuse.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Voiron fut historiquement le siège du comté de

Sermorens, domaine situé au débouché de la cluse de l'Isère,

au pied du massif de la Chartreuse et à l'extrêmité du

diocèse de Vienne. Cette région frontalière entre le

Dauphiné et la Savoie fera l'objet de nombreux conflits

(1150 - 1350) entre les comtes de Savoie et les dauphins

de Viennois. Le Voironnais est rattaché au Dauphiné en

1355 et devient alors définitivement français. Ville

industrielle (chocolaterie, tissages, skis Rossignol

depuis 1907, jouets Gueydon dont est issue l'enseigne

King Jouet) et agricole (côteaux du Grésivaudan), elle

compte aujourd'hui un peu moins de 22 000 habitants.

- L'église Saint-Bruno date du XIXème siècle. C'est un

monument de style néo-gothique s'inspirant des

cathédrales du XIIème siècle.

-

-

-

-

-

-

- La fontaine de la place d'Armes est située face à l'église

Saint-Bruno au pied et fut érigée en 1826 par le maire

Hector Denantes.

-

-

- Mes commentaires:

- Visite assez intéressante qui se termine par une

dégustation de Chartreuse Verte et de Chartreuse Jaune.

Le secret de la liqueur aux 130 plantes est jalousement

conservé au point d'interdire les photographies pendant

la visite du musée et des caves.